丹阳大麦粥

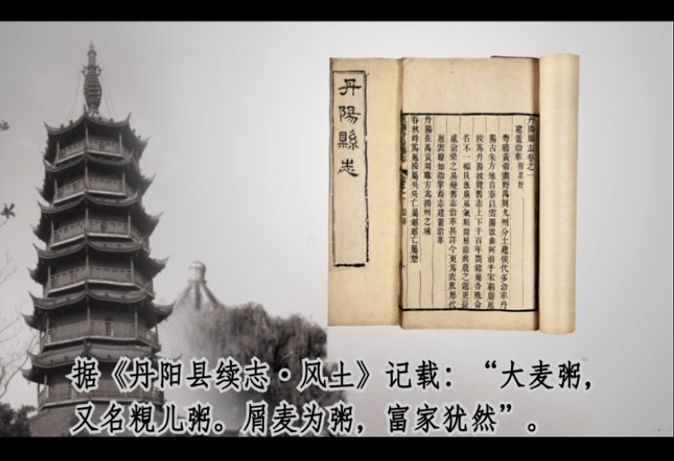

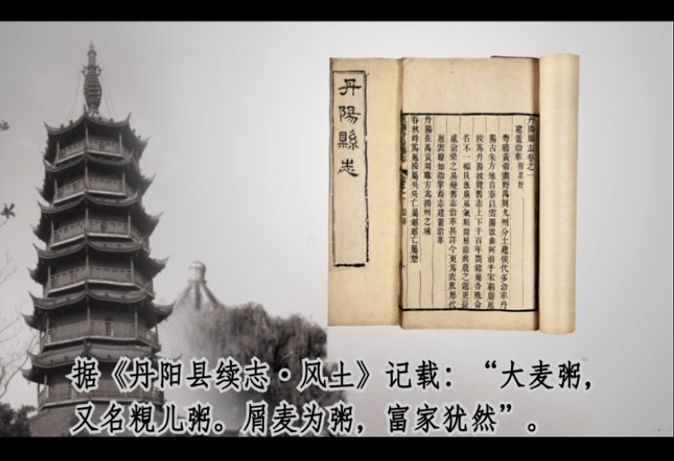

丹阳大麦粥,又称“粯儿粥”。《丹阳县志·风土》载:“大麦,长芒,白粒,早熟者曰‘三丹黄’”。故丹阳地区农谚云:“芒种到,割麦无老少”和“大麦上场小麦黄”。据《本草纲目·谷部》载:“麦粉为粥,富家犹然”。

丹阳大麦粥,又称“粯儿粥”。《丹阳县志·风土》载:“大麦,长芒,白粒,早熟者曰‘三丹黄’”。故丹阳地区农谚云:“芒种到,割麦无老少”和“大麦上场小麦黄”。据《本草纲目·谷部》载:“麦粉为粥,富家犹然”。清代本邑吕城诗人黄之晋有诗《麦粥》为凭:“古风唐魏俭犹遗,麦粥齑汤户户炊”。丹阳大麦粥,作为一种本土民间饮食文化习俗,在丹阳地区已有一千多年历史。

丹阳人爱喝大麦粥,一是其乃一种平民食品。制作简易,家家亦然。特别是稻麦两茬农作物耕作漫长的历史传统条件下,由于“靠天吃饭”,水稻产量较低,常常因上年的稻米濒于告罄,下年的麦收只有大麦先成熟,处于“青黄不接”期,割打下大麦磨粉和着少量米粒烧成大麦粥,既可节约大米,又能果腹充饥,成了农民的“救命粥”。二是其平实独特的历史文化底蕴。萧衍,居家南兰陵(今丹阳市),南北朝时梁朝皇帝,史称“武帝”。《梁书·武帝纪》载:萧衍在荆州任职随郡王府咨议参军时,忽觉父亲有难,连夜驰回,路上不眠不食,数天数夜赶回,到家时形毁骨立,家人都不认识他了。萧衍见父亲已死,悲哀恸哭,口吐鲜血,一场大病,粒米不能进。家人每天以二溢大麦粉煮粥,辅以调养身体,竟奇迹般地治好了这场大病。

关于丹阳大麦粥,在民间一直流传着这样一个故事:清代乾隆皇帝六下江南时,有一次路过丹阳。龙船停泊在大运河边,县衙役官员跪拜迎驾。时值盛夏,酷热难挡。午饭时分,机智的县太爷差人将一百姓家中吊置在水井内的一钵大麦粥专呈乾隆帝品尝。乾隆皇帝平日里在紫金殿餐餐山珍海味,南巡一路,各地州县官员贡奉的各式美味佳肴几近吃腻。他一喝上黄润清凉的丹阳大麦粥,顿觉爽口提神。于是,一连喝了三大碗,龙颜大悦,连夸:“好吃!好吃!”县太爷受宠若惊,便连续三天如法炮制以大麦粥招待皇上。到了第三天,乾隆爷又喝完大麦粥后问太监:“船到哪里啦?”答:“还在丹阳。”乾隆爷听后随口一说:“丹阳真难过!”(指地盘大,难以出县境)。随后又说:“难过归难过,但是大麦粥还有的喝。”皇帝金口一开,下官奉为神明。从此,在丹阳民间有一句俗语:“丹阳人(方言“人”读“凝”),大麦粥命”。

关于丹阳大麦粥,在民间一直流传着这样一个故事:清代乾隆皇帝六下江南时,有一次路过丹阳。龙船停泊在大运河边,县衙役官员跪拜迎驾。时值盛夏,酷热难挡。午饭时分,机智的县太爷差人将一百姓家中吊置在水井内的一钵大麦粥专呈乾隆帝品尝。乾隆皇帝平日里在紫金殿餐餐山珍海味,南巡一路,各地州县官员贡奉的各式美味佳肴几近吃腻。他一喝上黄润清凉的丹阳大麦粥,顿觉爽口提神。于是,一连喝了三大碗,龙颜大悦,连夸:“好吃!好吃!”县太爷受宠若惊,便连续三天如法炮制以大麦粥招待皇上。到了第三天,乾隆爷又喝完大麦粥后问太监:“船到哪里啦?”答:“还在丹阳。”乾隆爷听后随口一说:“丹阳真难过!”(指地盘大,难以出县境)。随后又说:“难过归难过,但是大麦粥还有的喝。”皇帝金口一开,下官奉为神明。从此,在丹阳民间有一句俗语:“丹阳人(方言“人”读“凝”),大麦粥命”。

大麦粥的烧制过程是先用少量的大米(或米饭)在铁锅中加水煮沸,然后用冷水将大麦粉调稀,倒入煮沸的锅中(也有直接将大麦粉播撒沸水中的),待加热煮沸后,放入少量的食用碱,使粥呈浅黄色,再经煮沸,即可食用。因食碱在丹阳民间用于清洗猪大肠,可清除油脂,所以在大麦粥内放入少量食用碱,使大麦粥满溢清香,喝起来滑润爽口,提神明目,解渴生津,还能消除人体肠内油脂。在丹阳,老百姓家中一年四季均烧制,盛夏时节尤为盛行。

如今,大麦粥已成为丹阳市级非物质文化遗产保护项目,城镇小到小吃店,大到五星级大酒店,丹阳大麦粥都成为最后一道广受顾客欢迎的丹阳地方特色主食。原生态的绿色粗粮保健食品,佐以丹阳萝卜干、咸菜、榨菜、咸鸭蛋等就餐,风味独特。目前,境内外商城市场上还有由丹阳厂家专门生产的如“银鹭八宝粥”一类的易拉罐式“丹阳大麦粥”出售。

下一篇:

无